寄り道を重ねて、自分の風景を描く画家・牧野伊三夫さんに訊く『雲のうえ』や『へたな旅』、日田の林業のこと。

画家・牧野伊三夫さんは、雑誌や書籍の挿絵、装丁、広告のアートワークをはじめ、エッセイや編集など幅広い分野で活躍されています。

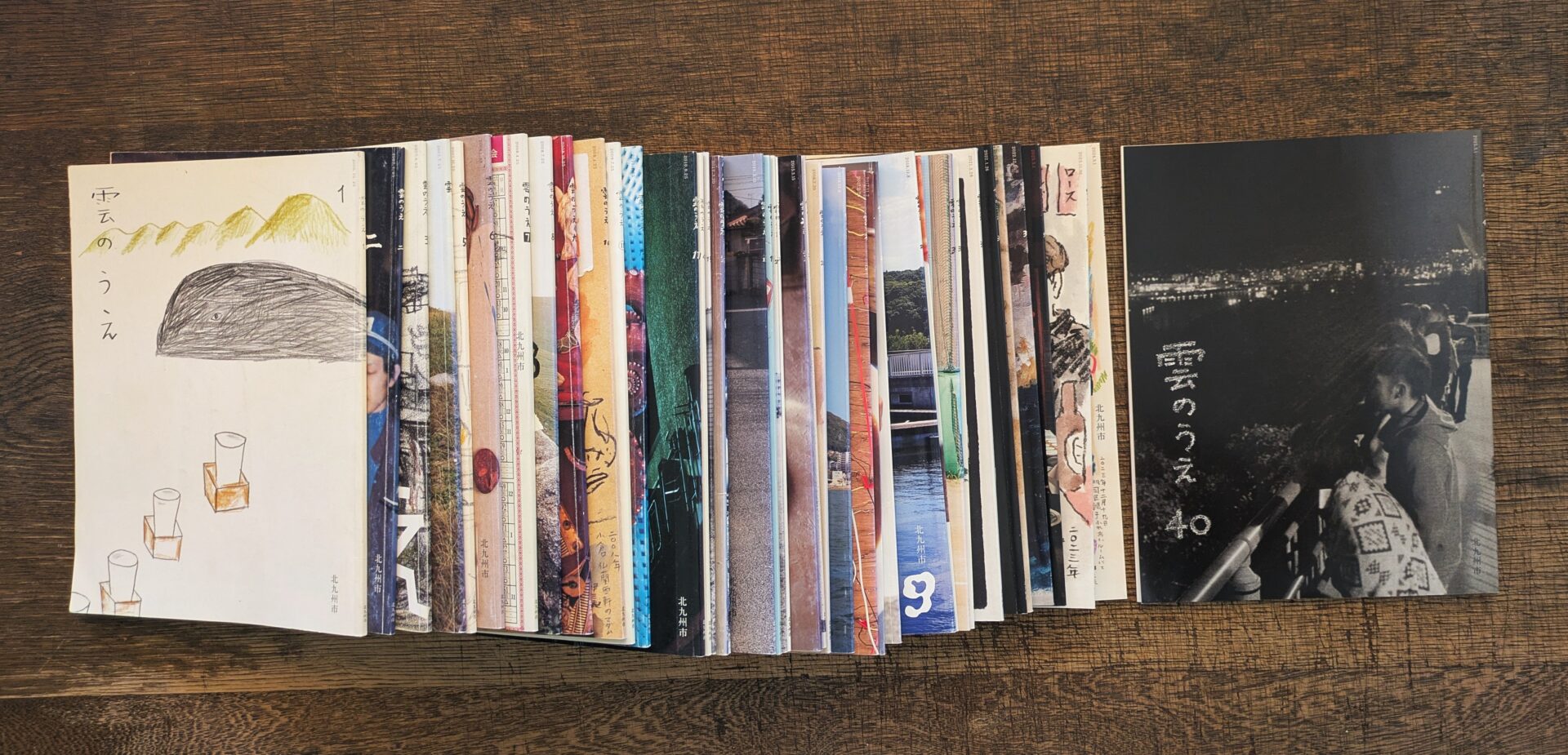

近年では、北九州市の情報誌『雲のうえ』の編集委員としてまちづくりにも関わり、日田での林業をテーマにした本の出版など、活動の幅をさらに広げています。

今回は、そんな牧野さんに、暮らしの中で大切にしているデザインや好きな空間、自身の作品についてお話を伺いました。

画家・牧野伊三夫さん

多摩美術大学を卒業後、広告会社・サン・アドを経て画家として独立。以降、書籍や雑誌、広告などの挿絵や装丁を数多く手がけている。近年は、故郷・北九州市の情報紙『雲のうえ』の編集委員を務めるなど、地域に根ざした活動をしている。

各地での個展や音楽家たちとの即興制作をして画家としての活動を行うほか、美術同人誌『四月と十月』の発行管理人として画家たちの交流の場を26年間継続しています。また、旅や酒場、銭湯などの趣味をテーマにした本の執筆もしています。

暮らしの中で大切にしているデザインは?

はじめに牧野さんが暮らしの中で大切にされているデザインについて伺いました。

「僕は、昔から七輪を使っています。部屋の真ん中に七輪を置いて、炭を炊いて、毎晩そこで食事をします。

火を囲んで過ごす暮らしって、ちょっと縄文人みたいですけどね。」

お好きな場所・空間は?

「家の近くに『玉川上水』という江戸時代につくられた水路があるのですが、ここが本当に好きです。太宰治が自ら命を絶った場所としても知られていますが、緑がとても豊かで、夏になるとカブトムシやカナブン、キツツキなどがいます。

秋にはどんぐりがたくさん落ちて、冬は枯れ葉がザクザク積もります。このような季節の変化が感じられる場所に惹かれて、今の家を選びました。」

『雲のうえ』に関わって気づいた北九州の魅力とは?

牧野さんは、北九州市民にはおなじみの情報誌『雲のうえ』の編集委員を長年されています。先頃新聞紙上で『雲のうえ』の廃刊が報じられましたが『雲のうえ』に携わるようになって、改めて北九州について気づいたことを伺いました。

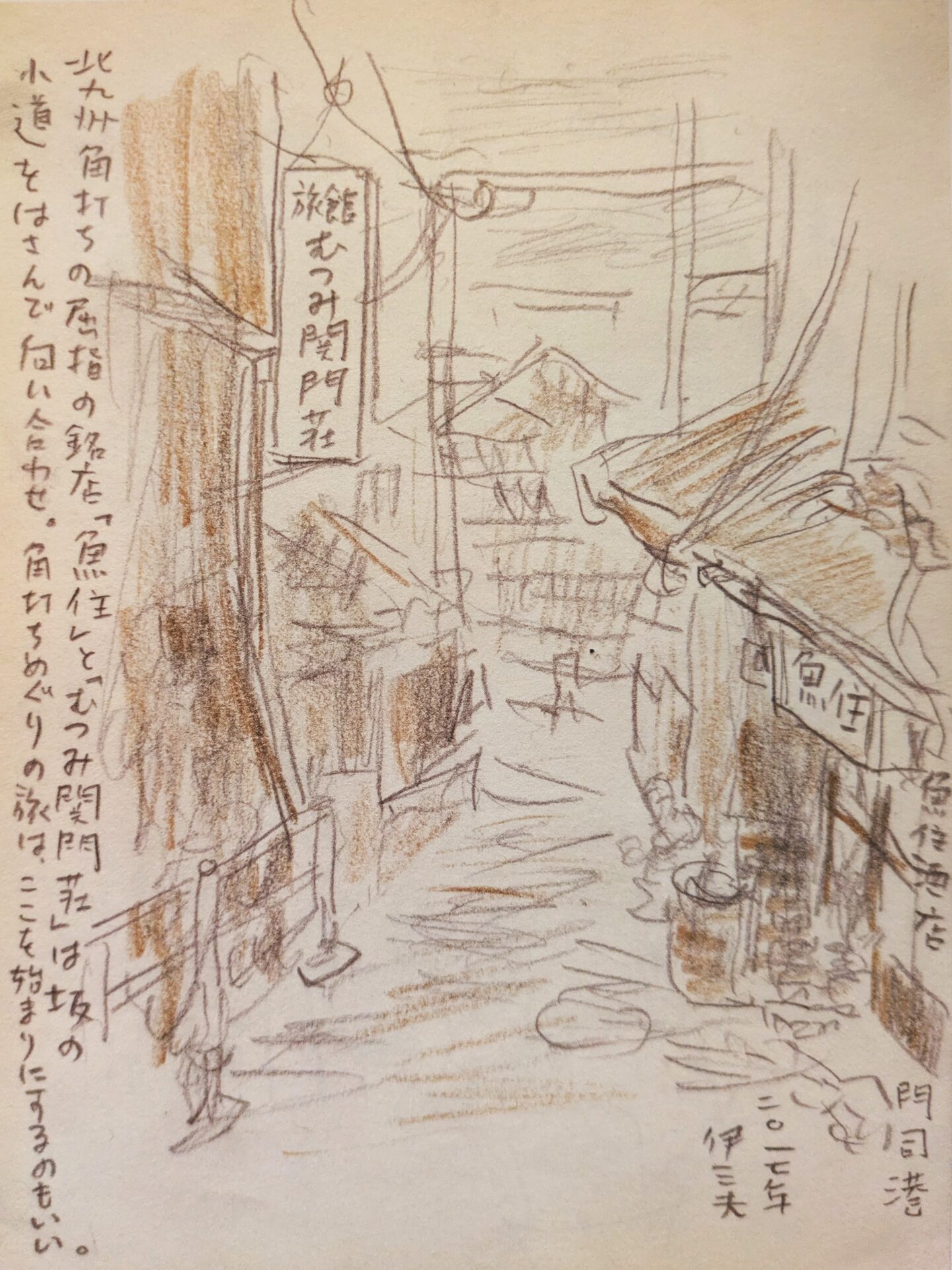

「意外と小倉の人は、小倉の外に出て八幡や門司に行ったり、屋台に行ったりすることがありません。しかし『雲のうえ』に関わるようになってからは、取材で市内をあちこち回るようになって、知らなかった場所や人に出会うようになりました。

商店街や工場の中など、普段入れないようなものづくりの現場を見られるのは新鮮でしたね。

そこで改めて思ったのが『北九州って意外と暮らしやすい町だな』ということです。自然も多いし、子育てもしやすい。物価も安くて、魚も野菜も美味しい。昔からの人情もちゃんと残っていて、知らない人同士でも垣根が低く、気軽に声をかけ合える。このような助け合いの文化が、この町のあたたかさだと思います。」

『雲のうえ』がつないだ、町の中と外の人の輪

「東京では『北九州』と聞くと、成人式とか事件のイメージが先に出てきたりしますけど、『雲のうえ』を通して丁寧に町を見ていくと、そういう偏見を越えた本当の北九州が見えてくるのです。町で暮らす方たちの誠実さや情の深さ、このような素顔を伝えたいという気持ちで続けてきました。」

『雲のうえ』は、全国に広がる北九州への想いをつないでいる

「東京の書店に『雲のうえ』が届くと、あっという間になくなります。東北などの遠方にも読者がいて『北九州に行ってみたい』という声も本当に多いです。自治体が出す本でそこまで人気があるものは、他にはないと思います。

毎号届く読者のはがきは300〜400枚です。それも、びっしり文字が書いてあります。読者からのハガキを読むたびに『雲のうえは情報誌というより、人と人の心をつなぐ本なんだな』と感じます。

また『雲のうえ』を通じて、市内でも町の若い方や、お年寄りとさまざまな交流が生まれて若い世代の方々が横に結びついてきています。『雲のうえ』が好きということで、それはすごく嬉しいことです。これからも、このようなつながりが町の中と町の外、継続するといいなと思っています。」

牧野さんのエッセイ『へたな旅』とはどんな旅?

去年11月に2冊のエッセイが出版されています。 1冊は雑誌、ポパイの人気連載を本にした『のみ歩きノート』、もう1冊は牧野さん流の旅の楽しみ方を綴った本で タイトルが『へたな旅』です。牧野さんの人生にとって旅や飲みは、欠かせない要素ですが『へたな旅』とは、どんな旅なのかを伺いました。

「今はネットで調べると、どんなお店も宿も効率よく見つけられるため、間違えることがほとんどありません。多くの方が、あらかじめ目的地を決めて、そこへ一直線に向かい、予定を達成して帰ってくる、点と点の移動の旅をしています。

しかし、僕は少し異なり、たとえ外れのお店に入っても、目的がなくても、自分の気分や時間の流れにまかせて、ふらっと出かける旅が好きです。宿も決めず、予定も立てずに動く旅がいつも楽しいです。」

大分県・日田で活動を始めたきっかけは?

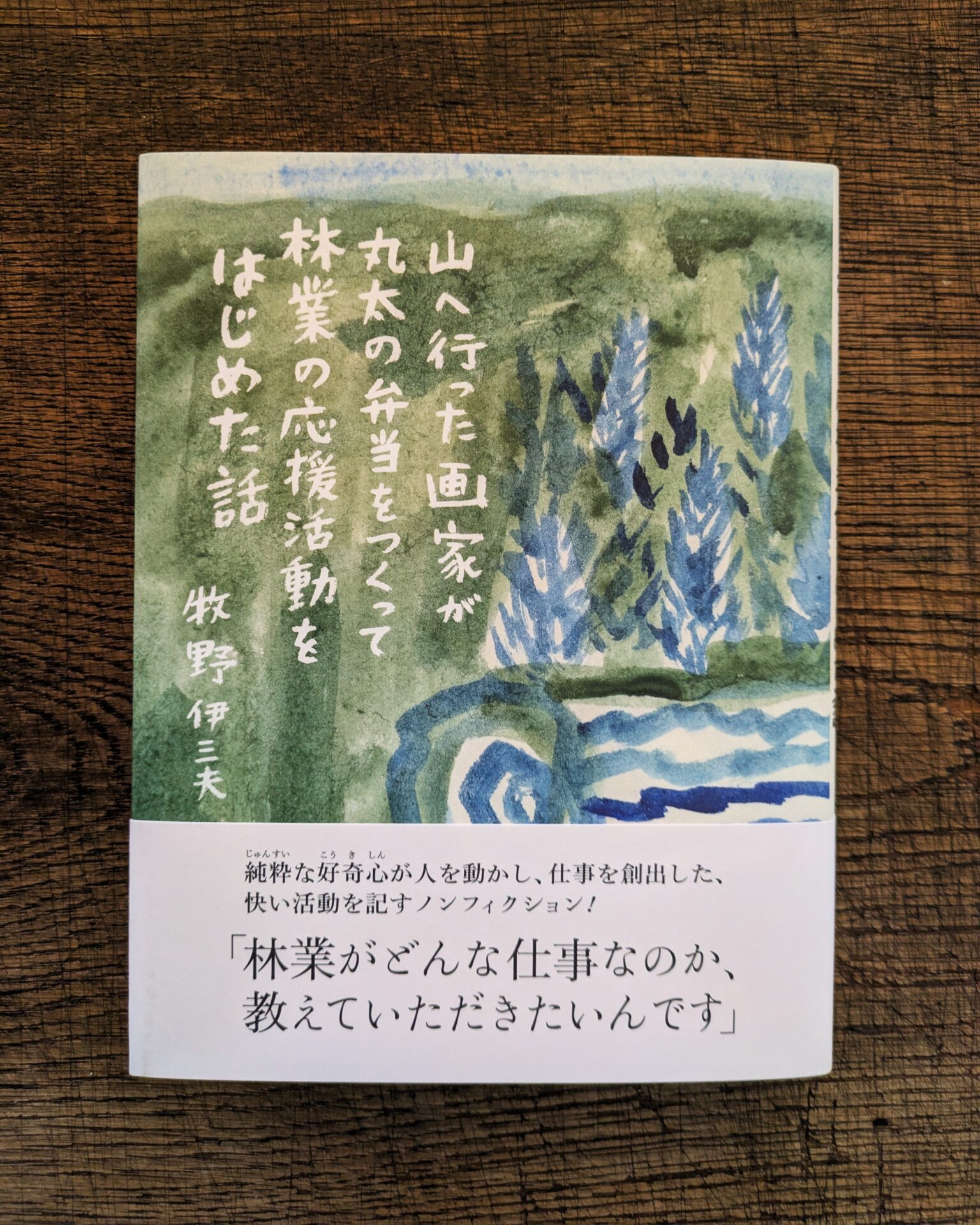

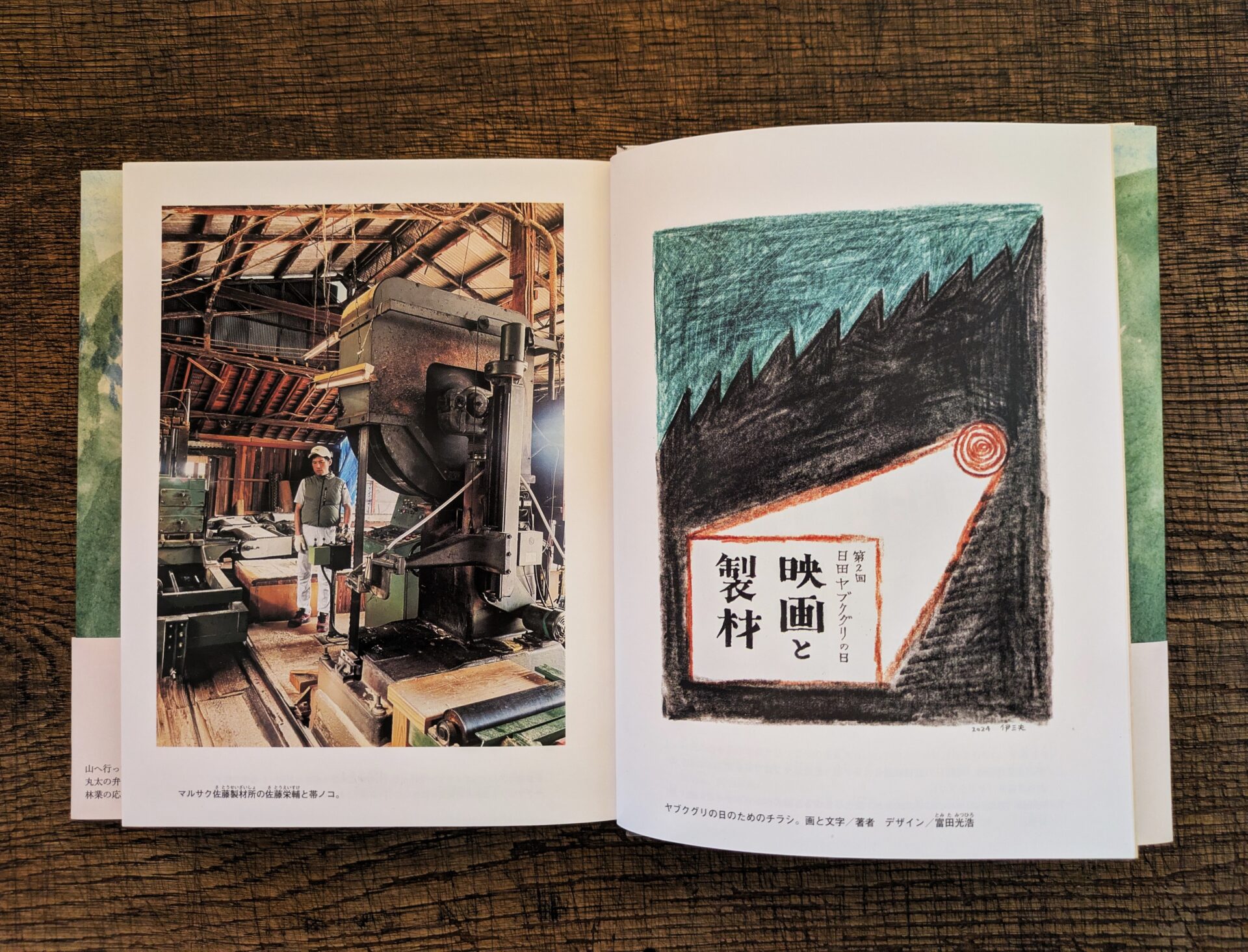

大分県日田市での仕事を綴った本『山へ行った画家が丸太の弁当をつくって林業の応援活動をはじめた話』が2025年11月19日に出版されます。大分県日田市で、活動を始めたきっかけについて伺いました。

「ちょうど14年前、東日本大震災があった年に『この先どうなるんだろう』『何を描いたらいいんだろう』と思っていました。その際に、ふと山に行きたくなったのです。

そこで、飛騨高山というところにある家具メーカー『飛騨産業』で広報誌の仕事をすることになり、東京から通っていました。そこで、そういえば『日田』という町が僕の故郷にもあったなと、名前が似ているなと思って調べたら、どちらも江戸時代には幕府直轄の天領で、林業が盛んだったのです。このような共通点にも興味がわき、絵のテーマとして木こりを描きたいと思うようになりました。」

木こりとの出会いと山での生活

「また、山に入って、山小屋で木こりたちと一緒に暮らして毎晩、一升瓶で酒を酌み交わして・・・そんな妄想をしていたら楽しそうだなと思いました。そこで、日田出身の友人に『そういう人いない?』と相談したら、すぐに目星をつけてくれました。

日田市駅前の観光協会に行ったら、黒木さんという方を紹介されて、あちこち案内してもらうことになりました。ただそのとき、僕が『雲のうえ』などの雑誌をつくっていたことで、日田の雑誌をつくりに来た人だと勘違いされてしまいました。そのため、3日間取材みたいに回ったのです。」

3日間回り、林業の現状を知って感じた危機感

「巡っているうちに、日田の林業がかなり危機的な状況にあることがわかってきました。日田という町は、かつては林業でとても栄えていて『日田にお嫁に行くとお金持ちになる』と言われるほどだったのです。

自分たちで鉄道を敷いて遊びに行くほどの裕福さだったのに、いまではその林業がすっかり衰退してしまっている。その状況を目の当たりにして『なんとかできないかな』と思いました。

「日田 きこりめし弁当」の誕生

「昔、日田で切り出した杉は筑後川に浮かべて有明海まで運ばれていて、途中の大川という家具の町まで流れていました。しかし、今はダムができて、もう川で運べなくなってしまった。そこで『昔の川流しを再現したら、みんな元気になるんじゃないか』と仲間たちと話して、町の真ん中を流れる三隈川にイカダを浮かべて一日遊びました。それがすごく楽しくて『もっと何かやりたいな』と思い、次にきこりめし弁当を作りました。

これは日本初の『林業体験弁当』で、杉の小さなのこぎりを添えて、牛蒡を柔らかく煮て丸太に見立て、切りながら食べるというものです。これが意外と好評で、グッドデザイン賞や東京ADC賞などいろいろな賞をいただきました。

東京で表彰式があったり、全国からこのきこりめし弁当を食べに来てくれる方や北海道から来る方もいました。その瞬間『食べ物ってすごいな』と改めて思いました。

LIFE IS 「寄り道主義」

インタビューの最後、牧野さんに「Life is ◯◯」空欄に当てはまる言葉を尋ねると、「Life is 寄り道主義」と答えてくれました。

「目標に向かってまっすぐというよりは、その間が面白いです。 お家を描くというよりは、その間迷い迷い、潰したり描き直したりとかですね。また、旅行でも目的地に着く前に、こうあっちこっち変更したりブラブラしたりするのは、 楽しいので、そこは味わいたいなと思っています。」

寄り道を重ねて、自分の風景を描く画家・牧野伊三夫さん

北九州や日田といった土地での活動を通じて、地域の方や自然と関わりながら、自らの表現を広げてきた牧野さん。牧野さんの創作は、まっすぐな道を歩むというよりも、あえて寄り道を楽しみながら続けてきたものです。

これからも、寄り道を重ねるように、丁寧に暮らしを紡ぎながら新たな風景を描いていくことでしょう。

牧野さんの今後の活動に今後も目が離せません。