【動画&レポート】マルシェと銭湯がつくる新しい日常 〜コロナがあってもコミュニティは続いていく〜

▼イベント動画を視聴できます。レポートと合わせてお楽しみください

新型コロナウィルス感染症のパンデミックから1年余り。「新しい日常」の中で、リモートワークやオンラインでのコミュニケーションが主流となり、孤独感を強める人が増えている一方で、住んでいる地域に改めて目を向け始めた人も増加しているのではないでしょうか。

2021年初春、茅ヶ崎ストーリーマルシェ主催者の青木隆一さんと、高円寺で銭湯「小杉湯」を運営する平松佑介さんが、地域での暮らしを豊かにするコミュニティ活動について、オンラインでトークセッションを行いました。それぞれ生まれ育った地元で3代目として家業を継ぎ、地域コミュニティの中心的存在となっているお2人だからこそ思う、これからの地域に必要なこと。セッションの様子をお届けします。

家を建ててくれたオーナー家族とつながり続けるために

3代に渡って茅ヶ崎に生まれ育ち、祖父が始めた造園業を、父が建設業へと展開、その跡を継承した青木さん。以前は大手ハウスメーカーの下請けを事業の主軸としていましたが、ご自身の代では施主さんの要望を聞いて唯一無二の家をつくる「注文住宅」の事業へと舵を切りました。

そんな青木さんが、自社で家を建ててくれたオーナーさんたちとずっとつながり続けるために始めたのが「茅ヶ崎ストーリーマルシェ」です。家を建てて終わりではなく、そこからが新しい暮らしのストーリーの始まり。このまちでオーナーさん家族と一緒に生きていく地元工務店として、家のアフターメンテナンスはもちろんですが、もっと日常的に気軽にふれ合える存在としてオーナーさんたちの人生に寄り添っていける方法はないかと模索し、2013年7月に、自社の駐車場の一画でマルシェをスタートしました。

出店者のストーリーと、開催し続けることにこだわって

青木さんがマルシェを行うにあたって大事にしたことは2つです。まずは出店者が、儲け第一義ではなく、自分の活動や商品に情熱のこもった「ストーリー」を持っていること。マルシェ開始から8年目になる今も、新しく出店するお店に対しては、青木さん自身がお一人お一人と面談して決めています。

そして、2つ目はマルシェを一度始めたら絶対にやめないで続けること。開催日を奇数月の第2土曜日と決め、台風などの悪天候や新型コロナウィルスが急拡大した時期以外は、必ず開催してきました。

その結果、マルシェ開始から3年ほど経った頃から、地域の人に「毎回すごく楽しみにしてるよ」などという声が寄せられることが増えていき、オーナーさん達も頻繁に顔を出してくれるようになり、 手応えが感じられるようになってきたそうです。

地域のよりどころへと成長

2016年には、マルシェの日だけでなくさらに日常的に地域の人とふれ合うため、自社敷地内に5畳ほどの小さな生活雑貨のお店「korb」を設置。青木さんの奥様が日頃から使いこんで厳選したさまざまな生活雑貨を販売するとともに、買い物だけでなく、世間話をしに気軽に立ち寄れる場所として地域に開いていきました。

このような活動を積み重ねたことで、茅ヶ崎ストーリーマルシェはこの地域ではおなじみの風景となり、 第1回目は100名ほどだった来場者は、2018年1月の開催時には約500名に増え、出店数も5店舗から20店舗強にまで充実しました。

マルシェでは、地域のお年寄りが新鮮な無農薬野菜を買うのを楽しみに朝いちばんにきてくれたり、子どもたちがマルシェで待ち合わせをしたり、出店者のファンや常連さんが列をつくるといった光景が見られるようになり、地域の拠り所として場が育っていきました。

トライアルキッチンで新たなチャレンジを後押し

2018年、青木さんはマルシェの会場となっている自社の敷地に、トレーラーハウスを改造した キッチンを新設し、同時にキッチンの周りにはウッドデッキや植栽もしつらえました。

このキッチンは毎回のマルシェで使うだけでなく、これから飲食業を志す人や、複業の一つとして 料理をやりたい人、腕はあるのにお店を持つのはハードルが高すぎて尻込みしている人などの 「チャレンジの場」として貸し出しています。

2020年には、このコンテナキッチンで腕試しを行った東京都江戸川区の出店者が、地元で「江戸川ストーリーマルシェ」を立ち上げるという新たな展開も生まれました。青木さんはもちろん全面的にこの立ち上げを応援し、開催のたびに駆けつけています。

青木さん:「今後はまちのあちこちに移動しながら小さな規模で展開することもできないかなと考えています。江戸川ストーリーマルシェも地域の人にとても喜ばれていますし、こういうものがまちにたくさん増えていくと良いですよね」

昔、大工の棟梁はまちの相談役でもあったと言います。「困ったことがあったら、松尾建設に行け ば何とかなりそう、と思われる存在になれたら」と青木さん。もし自分だけでは解決が難しければ、地元のつながりを駆使してなんとか力になれるようにしたい。青木さんは、茅ヶ崎のまちに自分がいることの意義をそんなふうに考えているようです。

高円寺で80年続く銭湯「小杉湯」

東京都の高円寺で昭和8年から続く銭湯「小杉湯」を、平松さんが3代目として継いだのは36歳の時。住宅メーカーに勤務後、ベンチャー企業の創業を経て小杉湯の経営を引き継いだ頃には、 ピーク時に現在のコンビニエンスストアと同数程度あった都内の銭湯は、500軒ほどにまで減少していました。そんな厳しい時代でも、平松さんたちの努力もあり、コロナ前の小杉湯には平日は400名〜500名、土日には800名〜900名ほどのお客さんが訪れていました。

「ケの日のハレ」を感じる空間と中距離のご近所関係

平松さんが大切にしているのが「ケの日のハレ」というコンセプトです。

経済成長期を経て自宅にお風呂があるのが当たり前になり、銭湯は減っていったものの、スーパー銭湯などのレジャーを兼ねた温浴施設は増えていきました。その中で、昭和8年から変わらぬ昔ながらの店舗で営業を続ける小杉湯の魅力とは? 平松さんはそれを「日常(ケの日)の中のちょっとした喜び(ハレ)」だと考えています。

銭湯も一種の「場」を提供しているサービスです。人々は入浴を目的に小杉湯を訪れるのであって、おしゃべりを目的に来るわけではないけれど、結果的にコミュニケーションが生まれます。名前も、何をやっている人なのかも知らない。でも顔は知っていて、目が合えば会釈をしたり、挨拶をしたり、話さなくても一緒に裸で湯船に浸かったり。銭湯はそんな絶妙な「中距離のご近所関係」が育まれている場所だと平松さんは言います。

平松さん:「何者なのか分からないけど、たぶん高円寺に住んでいるんだろうなというお客さんが、番台の子に差し入れを持ってきてくれたりするんです。こういう中距離のコミュニケーションが今の社会ではごっそりなくなっているんだと気づいた時に、小杉湯はそういうものを生んでいる一つの環境なんだと思いました。高円寺があるから小杉湯があり、小杉湯があるから高円寺がある。そういう関係なんだと」

銭湯のある暮らしを体感できる「小杉湯となり」

2020年、平松さんは小杉湯の隣地に、日常に銭湯がある暮らしの豊かさを体感できる施設として、「小杉湯となり」という3階建てのシェアスペースを開業しました。1階はシェアキッチンと持ち込みもOKの飲食スペース(台所・食堂)、2階は本棚や電源、プリンターなどがあるコワーキング的スペース(書斎)、3階はベランダ付きの個室からなります。「小杉湯」がまちのみんなの大きなお風呂であるのと同様に、「小杉湯となり」はみんなのもう一つの大きな家のような場所にしたいというコンセプトです。

まちの中にコミュニケーションが生まれるスポットを増やす

小杉湯となりの前身となったのは、2017年までここに建っていた取り壊し直前の古い風呂なしアパートでのプロジェクトでした。1年間家賃無料で住人を募集し、自分たちの暮らしを自分たちでつくってもらうという実験的な取り組みです。この「銭湯つきアパート」に集まってきたのは、ミュージシャンや建築家、イラストレーター、デザイナー、編集者、カメラマンなどの多彩な顔ぶれ。「それぞれの得意なこと」と「銭湯」を掛け合わせることで、多種多様な銭湯の可能性を見出せたそうです。このプロジェクトの活動は、2018年に株式会社へと改組し、現在も小杉湯周辺のコミュニティづくりを行っています。

その活動の舞台でもある小杉湯となりは、オープン直後のコロナ禍で運営方針の試行錯誤を余儀なくされましたが、目指すのは「自分が住んでいるまちの中にある、銭湯つきセカンドハウス」。 プロジェクトの中で住人たちが感じた「日常に余白がある豊かさ」「銭湯のある暮らしの豊かさ」を 体感できる会員制の施設として展開しています。

平松さん:「この活動に共感してくれた方から、高円寺にある古民家の活用を相談されたりしています。今後はこのようなまちのセカンドハウス、サテライト的なスポットを増やし、長い時間をかけて地域に溶け込ませていきたい。まちに散らばるこうしたスポットをいろんな人が回遊していくことで、まちに対しても良い効果があるのではないかと思います」

銭湯での「中距離のご近所関係」と同じようなコミュニケーションが生まれる場所が増えていくことで、小杉湯が大切にしている日常の中の小さな喜び「ケの日のハレ」は、まち全体へと広がっていきそうですね。

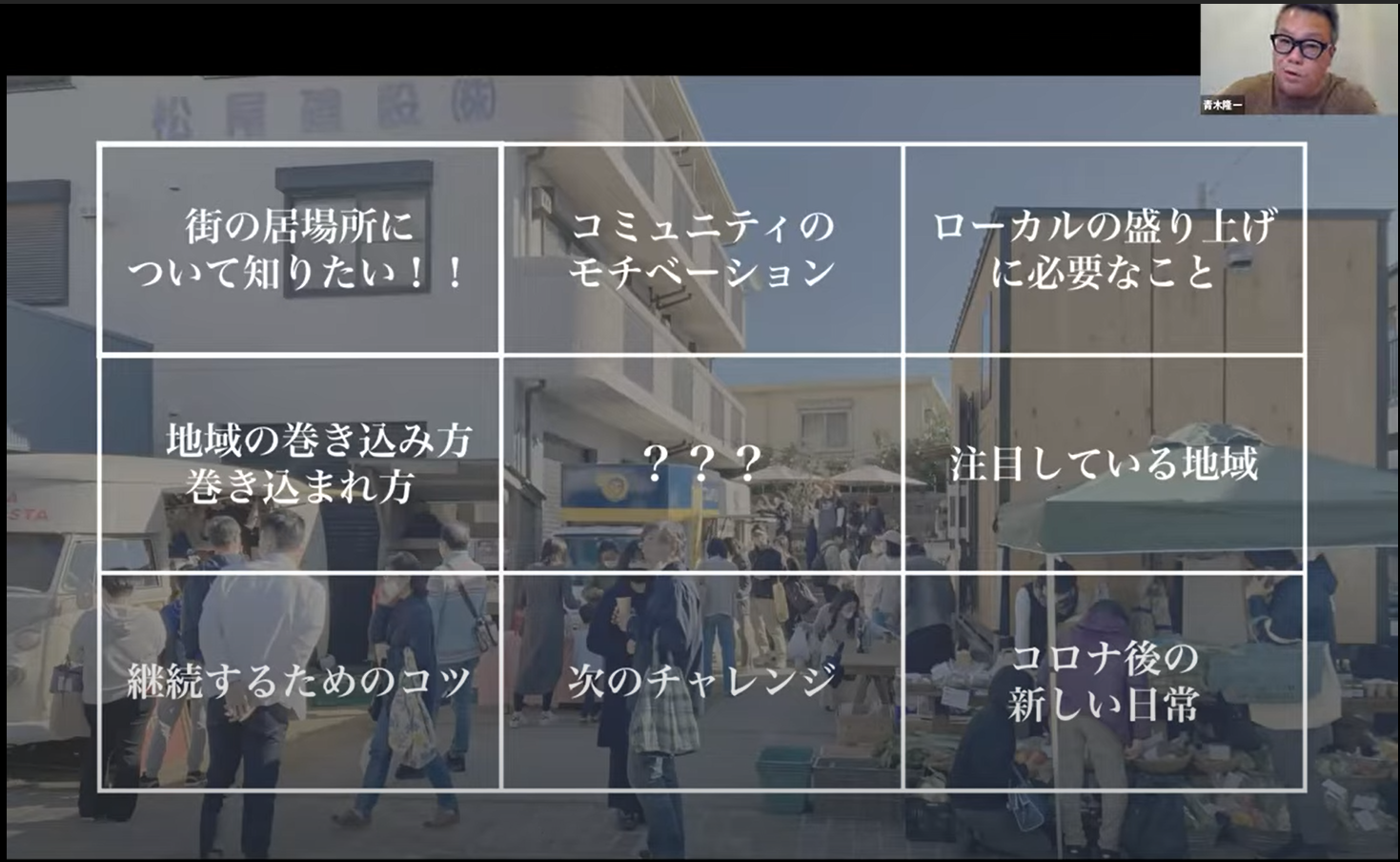

参加者とのトークセッション

――コミュニティづくりをしていく際に、地域の巻き込み方で意識していることは?

青木さん:茅ヶ崎ストーリーマルシェは、元はオーナー会のつもりで始めましたが、来場者としては圧倒的に地域の人たちが多く、集まった人たちから勝手につながっていく感じです。開催し続けることによって出店者もお客さんも自らつながっていくので、何かを仕掛けているという感覚はないかもしれません。むしろこっちが巻き込まれたくなっちゃいますね(笑)

平松さん:僕の父が、開店前に銭湯で音楽ライブをやっていたんですが、それは良い視点だと思います。「銭湯の運営者とお風呂に入る人」という関係しかなかったところに、ライブを企画運営する人、演奏する人、楽しむ人という新たな関係が生まれて、その体験の中で小杉湯が「自分事」になり、いろんなことに発展していきました。「銭湯つきアパート」のプロジェクトも、小杉湯に関わる理由づけになったと思います。そういう「関わりしろ」をつくることがポイントでしょうか。

青木さん:平松さんのお話を聞いていて、「銭湯とマルシェは似てる」と思いました。行けば知ってる顔がいて、全員を知っているわけじゃないけど、人とのつながりや地域を感じられる。マルシェで顔を合わせているうちに、すごいご近所さんみたいな感覚で話しかけてくる人によくお会いします(笑)

――コロナ中の新しい日常で、変化したことは?

青木さん:家づくりに関わっているから、暮らし方という面ではすごく変わってきているのを感じます。リモートワークで自宅にいることが増えたので、今までは「めんどくさい」と言っていた人たちが、植物や花を育てることに目を向け始めたり、上質な家具や雑貨も非常に人気が出ています。 暮らし方がより丁寧になっているんじゃないかな。

平松さん:銭湯は人が来ることで成り立っている場所なので、コロナは本当に大変です。2回目の緊急事態宣言の時には、ついに「私語厳禁」という貼り紙もしました。一つの価値になっているコミュニケーションを禁止するのは本当に辛い。でも、話し声の代わりに、湯の音や桶の音、静けさの中で自分との対話ができるのも、銭湯の本来の魅力です。コロナでお客さんは4割も減ってしまいましたが、逆を言うと、6割のお客さんは来てくれた。高円寺のご近所の方や常連さん、小杉湯が好きで支えてくれる高円寺の生態系に気づけたことは良かったです。今後はこういう高円寺の生態系をまちの中で循環させていくことと、茅ヶ崎のような他のまちと結ぶようなことも大事かなと思います。

――お2人とも3代目ですが、今後の事業継承について、どんなふうに考えていますか?

青木さん:うちもここまで3代続けてきているので、つないでいかなきゃという覚悟はあります。「途絶えました」ってことになったら、建てた家も守れないですから。幸いにも長男も次男も入社してくれて、マルシェも積極的に手伝ってくれています。無理に継いでもらいたくはなかったけど、マルシェみたいなことも楽しそうだなと思って、継いでみようかと思ってくれたところはあるかもしれませんね。

平松さん:それは影響としてかなり大きいと思います。マルシェを通じて、松尾建設さんの仕事の喜びを感じられているのかもしれない。事業継承は大変だと思います。僕は36歳で継いだけれど、覚悟を決めるのに36年かかったわけですから。でも今、世代を超えて続いていることの強さも感じます。僕は第3走者で、受け取ったタスキを落とすわけにはいかない。受け取った瞬間に、30年先の4代目にどう渡していくのかを考えます。初代はやはりカリスマで、2代目はその背中を見て走り切れる。でも3代目は初代の背中を見ていないので、それだけでは走れない。だからと言って、4代目、5代目にとってのカリスマになるのが良いとも思わない。「茅ヶ崎ストーリーマルシェ」 のようなものを残すことが、非常に重要ではないかと思うんです。幸いにも小杉湯に関わりたいと思ってくれる人が最近増えてきて、僕の思いを超えるくらいの愛情を感じた時に、また、建物が国指定の有形文化財になったこともあって、余計に小杉湯が「平松家の所有物」ではなくなってきているのを感じています。「小杉湯を守りたいと思ってくれる人たち」を守っていくというか、支援していただきやすい仕組みをつくり、一緒に守っていくことが、これからは必要だなと思っています。

私たちが地域で暮らす喜びや豊かさを感じられているのは、こうした地元の事業者の想いや地道な努力があってこそ。まちの中に温かいコミュニケーションや人とのつながりを生み出してくれる銭湯やマルシェの存在に、改めて感謝の気持ちを感じますね。私たちができるいちばんの応援は、これからも小杉湯や茅ヶ崎ストーリーマルシェを、家族や友人たちとたくさん楽しむこと。お互いを思いやる循環が、この先も長く続いていくといいなと思えたトークセッションでした。