存在感と余白が共存する建築をつくる――五十嵐理人が語る“暮らしに馴染むデザイン”

清水建設やSUPPOSE DESIGN OFFICEで経験を積み、2020年にIGArchitectsを設立した建築家・五十嵐理人。彼が手がける建築には、「人が自由に居場所を見つけられる余白」と「建築そのものが持つ力強さ」という、一見すると相反する要素が共存しています。今回は、設計に込める思いや代表作のこだわり、そして暮らしと共に変化し続ける建築のあり方について語っていただきました。

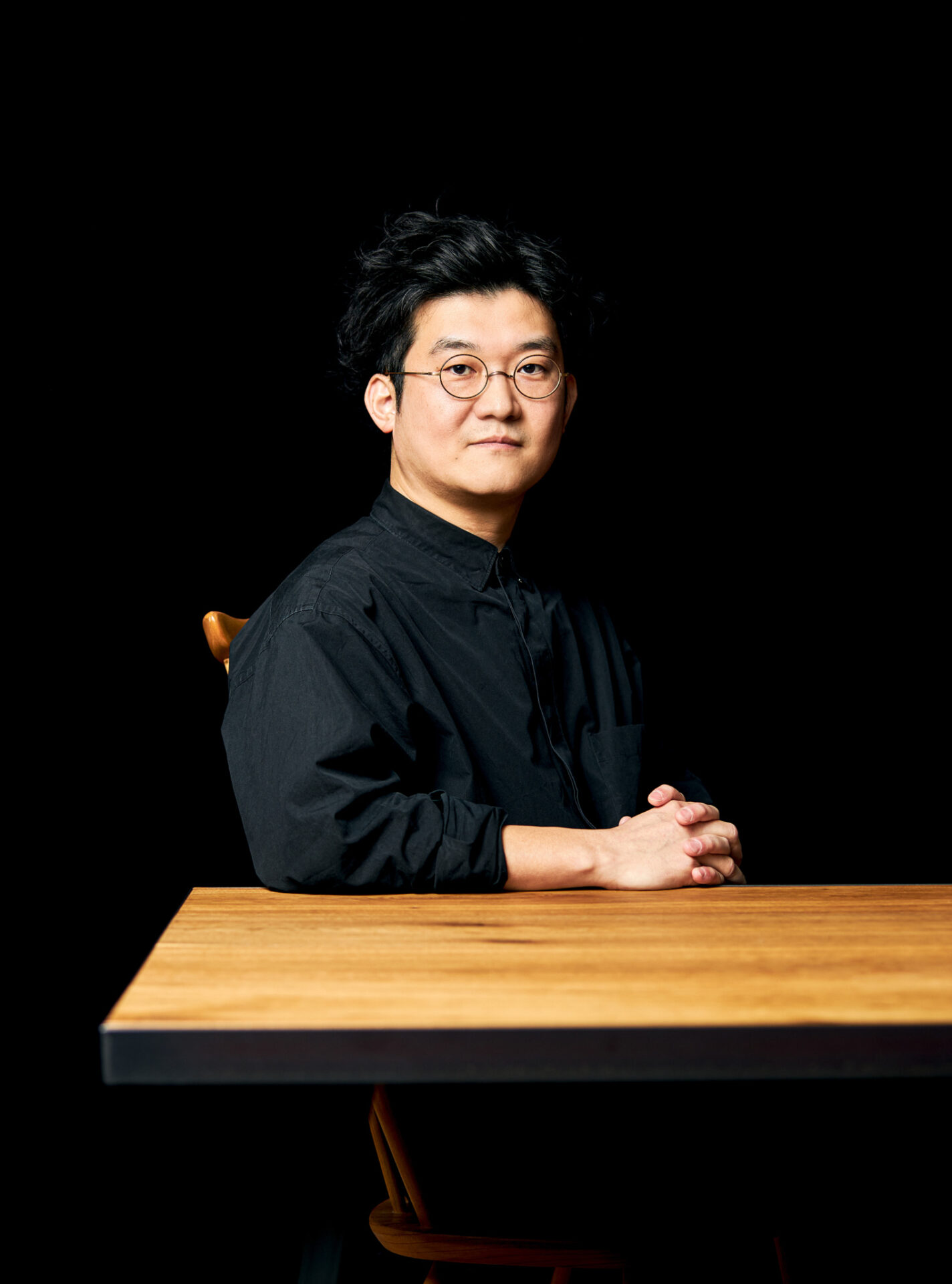

建築家・五十嵐理人

1983年東京都生まれ。2008年、工学院大学大学院建築学専攻を修了後、清水建設・設計部に入社。2014年からはSUPPOSE DESIGN OFFICEに所属。2019年に個人活動を開始し、翌2020年にIGArchitectsを設立。現在は東京電機大学の非常勤講師としても後進の育成に携わる。

感覚に素直であることから始まるデザイン

普段の暮らしのなかで、デザインを考えるうえで大切にしていることは何でしょうか?

「自分が感動できるかどうか、リアルに使えるか・住めるかどうかということです。建築家にとって建築の多くは“他人のために設計するもの”というイメージが強いですが、まずは自分自身が『気持ちいいな』と感じられることが大事。その感覚を信じることが、最終的に人の暮らしにも自然となじんでいくのだと思っています」

五十嵐さんの言葉からは、“設計者自身の好みや感覚”が、やがて普遍的な心地よさへとつながるという確信が感じられます。

「好き」を詰め込んだ自宅という居場所

建築家として、とくにお気に入りの空間はありますか?

「自宅です。自分がいいと思うものを好きなだけ詰め込んでいるので、“好き”に囲まれて暮らせるんです。毎日が本当に楽しいですよ」

理想を余すことなく形にした自宅は、設計者にとっての究極の“自由形”。そこにある喜びは、我々にも伝わってきます。

基礎を学び、責任を学んだ2つの環境

清水建設とSUPPOSE DESIGN OFFICE、それぞれで得たものを教えてください。

「清水建設では、社会人としての基礎と建築の基礎を徹底的に学びました。一方SUPPOSE DESIGN OFFICEでは、“自分のデザインに責任を持つ”という意識を強く教わりました。組織の中の設計は一人の設計者としてのデザインは必要とされないことが多いですが、アトリエ事務所は設計者としてのデザインは最も大切なものの一つ。真逆ともいえる環境を経験したことで、今の自分のバランス感覚が育ったのだと思います」

異なる環境での学びがあったからこそ、現在の五十嵐さんのスタイルが形づくられています。

快適さを第一に、デザインと機能を両立する

デザイン性と暮らしやすさ、そのバランスはどう考えていますか?

「以前はどちらを優先するかで葛藤しました。組織の中の設計ではデザイン性は必ずしも求められない。一方でアトリエ事務所は多少不便でもデザインを優先することも少なくない。でもどちらかだけが大事なんてことはないので、今は、両方のバランスを取ることを意識しています。そのバランスこそが、住む人にとって本当の快適さにつながり、新しいものが生まれるのだと思います」

余白を残すからこそ広がる可能性

五十嵐さんの作品に多く見られる「居場所のようなスペース」には、どんな考えが込められているのでしょうか。

「人間って本来とてもたくましい存在で、昔は洞窟のような場所に暮らしたり、現代でもテントを張ってキャンプを楽しんだりしますよね。多少不自由な環境でも「居場所のようなスペース」があれば生活はできる。

だから、作り手がすべてを決めて、つくり込んでしまわず、住む人が空間の使い方を発見したり、工夫したりする余地があっていいと思うんです。建築も住まい手も年月とともに変化していきます。考え方や暮らし方が変わるからこそ、『こういう使い方もできるな』と感じられる余白を残しておくことが、長く愛される住まいにつながると思っています」

余白を残すことが自由を生み、結果として心地よさを育む。その思想が五十嵐さんの設計の根幹にあるようです。

魅力が建築を生かし続ける

代表作のひとつ「ピラミッドハット」では、通常は死角になりがちな隅のスペースまで丁寧に活用されています。こちらの作品にはどういった想いが込められているのでしょうか。

「建築は人が生活する場所で、建築は人の寿命より長く残ることもあります。突飛な形で、実情は無駄ばかりだったとしたら、それは設計者のエゴでしかないですし、使いづらくて長く使ってもらえなそうですよね。だから機能性を損なうことなく、持ち主に愛してもらえるようなデザインを心がけています。持ち主や用途が変わっても、建築自体に魅力があれば多少の不便は受け入れられ、壊されずに長く使い続けてもらえるのではないかと思うんです。例えばピラミッドハットで言えば、美術館になりそうだし、カフェやお店にも使えるかもしれない。建築自体の魅力や力が、人の想像力を掻き立て、いろんな使い方を想像させてくれる。そういう意味で、社会に対して有用であることを意識しています」

変化に寄り添い、長く愛される建築へ

「住む人が居場所を見つけられる余白」を大切にしながらも、存在感と機能性の両立を追求する五十嵐さん。経験に裏打ちされたデザインの力強さと柔軟さのバランスは、“変化する暮らしに寄り添い、長く愛される家”という理念へとつながっています。

後編:建築家・五十嵐理人が自邸で実践する「暮らしを建築に合わせる」設計の探求(10月8日 公開予定)