「作ることは、次に繋がる“試作品”」建築家・佐藤研吾が語る、物づくりの本質

福島県と神奈川県をベースに活動をしている、建築家の佐藤研吾さん。土地や人との関わりを大切にし、現場での対話や即興性を重んじるスタイルで注目を集めています。

今回は、そんな佐藤さんにご自身のことや、設計を担当した2025年4月から開催される大阪・関西万博の会場内に設置される「サテライトスタジオ(西)」についてなど、さまざまな角度からお話を伺いました。

建築家・佐藤研吾

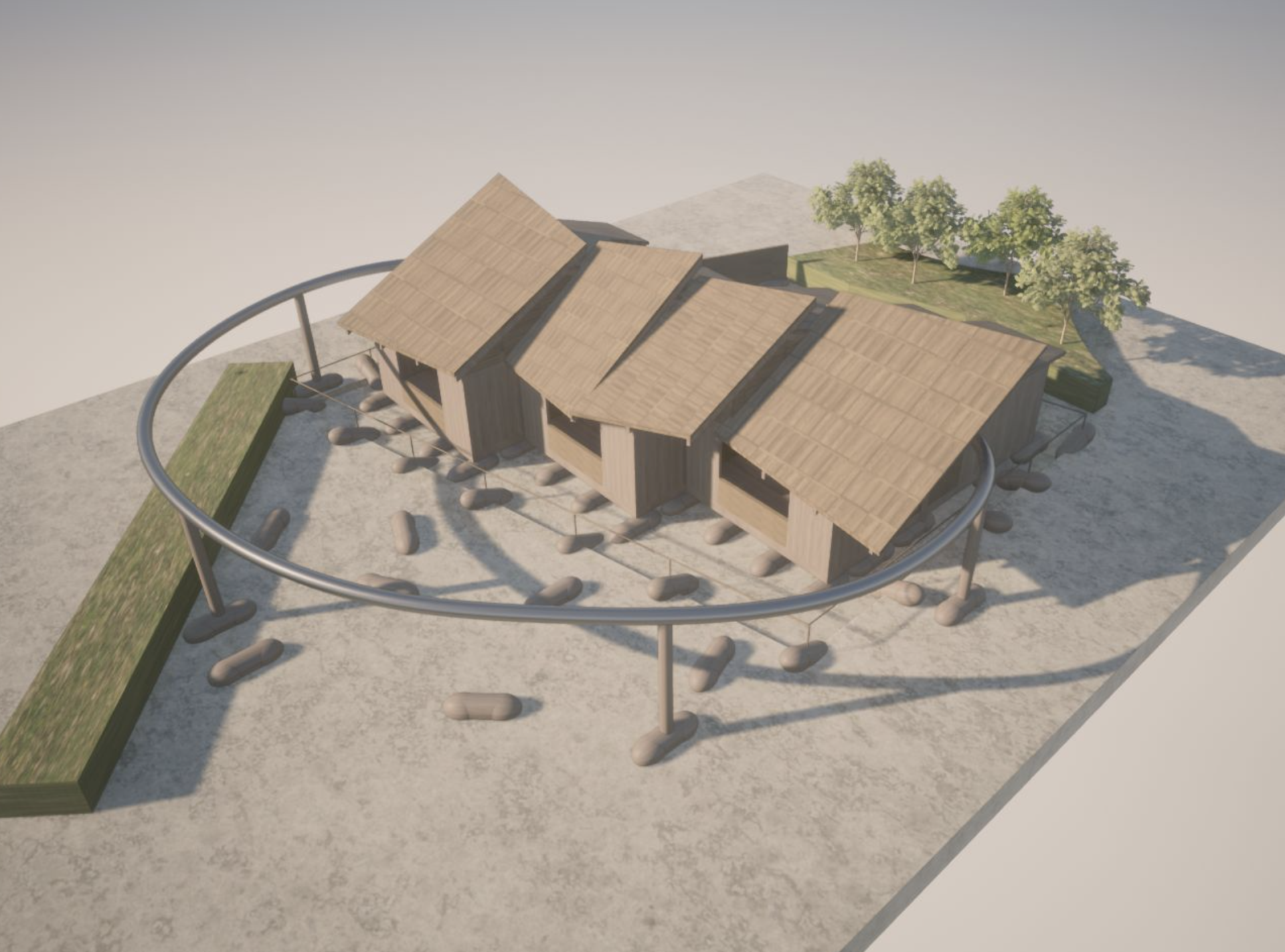

1989年神奈川県生まれの建築家。 佐藤研吾建築設計事務所および一般社団法人コロガロウを主宰し、国内外で建築・アート・教育を横断する活動を展開。詩人と建てたインドの家や、福島の藍畑での地域活動など、土地や人との関わりを大切にする設計が特徴。2025年大阪・関西万博では、海沿いに建つ放送用施設「サテライトスタジオ(西)」の設計を担当し、福島県産木材の活用や解体後の再利用にも取り組んでいる。

物が持つ存在感や気配が面白い

はじめに、佐藤さんが暮らしの中で大切にしているデザインについて伺いました。

「家具や日用品など、様々な大きさや種類の物が溢れていると思うのですが、それぞれの存在感、物が持つ気配に興味があります。例えば、日本には妖怪という存在や現象があると思うですが、それらって多くは古くなった日用品とか道具が化けて、妖怪になったぞというような現象があると思うんですよね。そうした妖怪の存在っていうのが、おそらくその古いものを見て誰かがそこに手足が見えてしまったとか、顔が見えてしまったっていうような、人間からの想像力を喚起させる物のあり方っていうのがあったのかなと思うんです。そんな物が少し語りかけるといいますか、人々の主体性を引き出せるような、物の存在感っていうものが面白いなと思っています」

車の中のスペースが好き

続いて、佐藤さんのお好きな場所や空間はどこでしょうか?

「僕は車移動が多いんですけども、車の中のスペースが好きですね。車道ってパブリックな物だと思うんですけど、そんな中で車の車体っていうギリギリな被膜といいますか、被覆を纏って公共の中を通り過ぎている感じが、プライベートとしての薄幕を備えて、パブリックの中にいるという感じが居心地が良いなと感じます」

インドと関わりを持つきっかけや建築に対する考え方の違い

佐藤さんは、インドの大学の助教授を勤めていたり、インドで住宅も手がけていらっしゃいます。インドと関わりを持つ理由やきっかけについて教えてください。

「10年ほど前に、僕の先生である建築家の石山修武さんと一緒に、インドの大学を訪問したのがきっかけでした。それ以来そのインドの大学で、自分が先生としてスタジオを持たしてもらったり、日本の学生も呼び、合同で短期間のワークショップを現地で開催したりだとか。そんな活動を始めていました」

インドと日本で建築に対する考え方の違いはありますか?

「インドの人たちはなんでも、どんな場所でも自分のものとして使いこなしてしまうような強い生活力や生命力があります。僕はそれに結構憧れがあって、古くからある建物や、レンガやコンクリートでできている強靭なものであっても、自分たちの場所でできてしまうんです。、建築が半分壊れてしまっているような簡易なものであっても、自分たちの場所にできてしまうような対応力や生活における工夫が詰まっていると思っています」

インド・シャンティニケタにて日本の住宅を設計・制作

佐藤さんが手がけた、インドでの日本の住宅は、木をふんだんに使って囲炉裏だとか簾、和ダンスなどを上手く調和されていると思うのですが、これは施主さんのオーダーなのでしょうか?

「日本の文化が好きなインドに住んでいるクライアンドの方に依頼されて作ったのですが、一方で日本の家を作ってくれと言われた時に、僕自身、日本に住んでいるからこそ、何が日本なんだろうと疑問に思うわけですよね。なのでその疑問をクライアントにそのまま隠さず話し、話し合いを続けながら現場で一つ一つ作っていきました」

クライアントの方は、なんとおっしゃっていますか?

「侘び寂びという言葉もあると思うのですが、それが何を意味するかって結構射程が遠いものであったり、さまざまな解釈ができる概念があると思います。設計者である自分とクライアントの方がそれぞれ射程の広い概念というのを持ち出して、このものはどういう言葉、あるいは敬応ができるかということを考えていったので、それぞれに納得をしているプロジェクトになったかなと思っています」

東京都北千住のアートセンターBUoY(ブイ)プロジェクトなど、大工さんと共同でプロジェクトを進めたり、設計施行を同時進行したりと、インドの住宅と共通する部分も多いと思うのですが、どんな考えで計画・設計をされているのでしょうか?

「建築の設計、あるいは建築を作るにあたって、自分自身がその建築にどんなリアリティ、あるいは実感をどう掴めるかというのを考えています。設計だけじゃなくて、施工、現場で関わろうとするのは、そんな気持ちがあるからですかね」

大阪・関西万博のサテライトスタジオの注目点について

佐藤さんは本当に色々なプロジェクトに携わっていますが、関西万博のサテライトスタジオと言われる施設を設計されていますが、この施設は簡単にどういったところを注目して欲しいですか?

「半年で終わってしまう万博において、その建てる建築がどんな主題、リアリティがあるのかというのを考えたんですね。そこで万博の回帰後に建物を移築する計画を合わせて考えています。なので移築を前提にした建物を作っていて、この建物では大きな木の丸太をゴロゴロ転がしてそれを基礎にしています。なので木の丸太も移築をする予定です」

佐藤さんにとって、あるいは社会にとって、今回の万博はどのような存在になると思われていますか?

「この万博は日本の社会でのある種の転換点になるんではないかと思っております。この万博に対して何を感じるか、何を考えるかという人々の試金石の経験になるのではないかと思っております。なので今万博に関わっている人もそうでない人も、この社会やこれからの自分たちがどうしたら良いのかなど、何かを話し合いたい気持ちになっているのではないかと思います。それはこの万博のある種の価値なのかなという気もします」

Life is prototyping(プロトタイピング)

インタビューの最後、佐藤さんに「Life is ◯◯」空欄に当てはまる言葉を尋ねると、「Life is prototyping(プロトタイピング)」と答えてくれました。

「生きていく上で都度何かを決めて、何かを作ったりしていると思うのですが、それらはおそらく未来、次に繋がるためのなんらかの試作品、プロトタイプじゃないかなと思います。試作品を作り続けていき、それらが連綿と繋がっていき、自分の生きること自体も過去から現在、未来へと繋がっていけばいいのかなと思います」

「作ることは、次に繋がる“試作品”」建築家・佐藤研吾が語る、物づくりの本質

「Life is prototyping(プロトタイピング)」。生きることも、作ることも、“試しながら育てていく”という建築家の佐藤さん。この佐藤さんのスタンスは、今を生きる私たちへの大きなヒントとなることでしょう。これからもどんな“試作品”を見せてくれるのか、ご活躍に目が離せません。