「緩やかな境界によって人と自然、人とひととの豊かな関係性が生まれる」建築家・前田圭介が考えるインターローカルな活動の魅力や現代の住宅の課題について

前編:「自分の好きな街で世界とつながる設計を可能にしたい」 建築家・前田圭介が語るデザインで大切にしていることや建築家を目指したきっかけについて

“インターローカルな設計活動”を掲げ、故郷の広島県福山市を拠点に世界を舞台に活躍している建築設計事務所「株式会社UID」代表、建築家・前田圭介さん。建築と庭や街などの内外の境界を緩やかにつないだ、インタラクティブな空間を数多く提案しています。また、建築家としての活動の傍ら、近畿大学で教授としても活躍されており、後進の育成にも積極的に取り組まれています。今回は前田さんに、インターローカルな活動の魅力や現代の住宅の課題について伺いました。

ローカルな場所にいながらグローバルな活動を行う

前田さんが掲げていらっしゃる“インターローカルな設計活動”について教えてください。

「先日、福山市で設計の仕事を可能にしているのがインターネットであるとお話しました。そうした場所を選ばず働ける時代において、大都市に活動拠点を置くことなく、自分の好きなローカルな場所で取り組む、世界につながる設計活動を表現しています。」

まさに実践されていますね。

「福山市以外の仕事も多いのですが、そうした拠点外の活動も行うことで、街の規模感や人口の大きさごとにできることを相対的にみることができるので、そうした意味でも一つのエリアに限定せずにさまざまな土地でプロジェクトを持つのは良いことだと実感しています。」

建築のみならず、庭や街との関係性も含めて環境となる

「atelier bisque doll」や「群峰の森 / COSMIC」など、建築とお庭や街並み、あるいは建築と環境が境界なく溶け合うような作品が前田さんの建築には多く見られますが、これにはどういった意図が込められているのでしょうか。

「先日の『暮らしの中で大切にしていること』でも少し触れたのですが、人間は日々暮らしていると、毎日の出来事が当たり前のように感じられますよね。それが当たり前じゃないものと気づくためには、新しい要素と関わることが必要だと考えています。例えば、私が福山にいながら東京に行くことで福山への新たな気づきを得られるように、日常とは異なるものに触れることで人間は自己変容するのではないでしょうか。

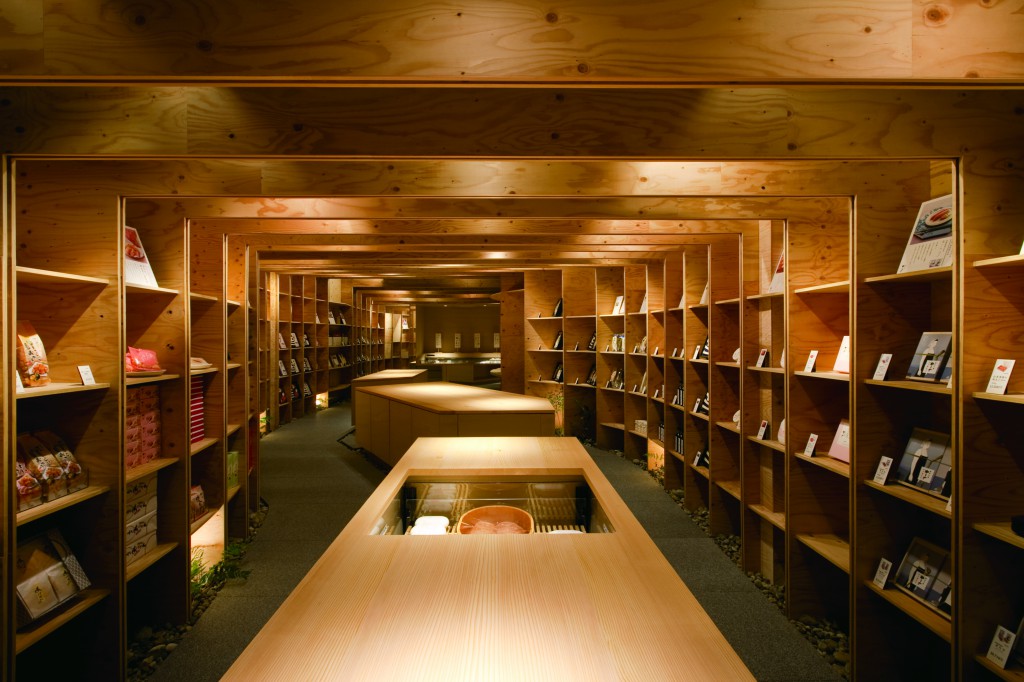

建築の設計は単体で行いますが、建築に加えて庭や街路樹など、さまざまな要素がひとつになることで環境というものが作り出せると考えています。そうした考えのもと、ボーダレスな、境界が緩やかに溶け合うような空間デザインを行っています。」

自然由来の素材を効果的に取り入れる

前田さんの作品では木材が印象的に使われていますが、こちらにはどういった意図があるのでしょうか。

「1960年代の石油革命によって、それ以降わたしたちの身の周りは自然由来の素材が少なくなっています。そこで、人に触れる部分を中心に木材などの自然素材を取り入れることで、徐々に失いつつある素材に気づかされるような、マテリアルが効果的に作用するバランスを意識しています。」

境界を緩やかにすることで豊かな関係性を生み出す

住宅作品においても周囲に開かれた建築が多く見られますが、現代の住宅に感じる課題はどういったところでしょうか。

「住宅というと通常部屋がありますが、基本的に部屋というのは周囲を壁で囲うかたちになりますよね。一方リビングは、都市でいうと広場のような開かれた場所です。とはいえ、実際の住まいの外には外壁や塀があるので、内部では開かれているように感じるリビングでも、本当の外部に対しては閉じているように感じられます。

そうした建築を物理的なデザインによって緩やかに開くということ、そして、住まう人が意識的に自分の居場所として感じられるような、緩やかな境界を生み出すことが自身の設計のスタイルにあると思っています。現代の住宅というものはひとつの型になりつつあるので、そうではなくて、もう少しそれぞれの境目が緩やかな建築を作ることで、人と自然、人とひとを繋げられると考えています。」

当たり前の幸せにコロナ禍は気づかせてくれた

コロナ禍を経て、建築業界に変化はありましたでしょうか。

「コロナ渦前からもそうですが、『当たり前の幸せ』といったものを改めて実感できたように感じています。当たり前の幸せとは何かというと、太陽が上がったり植物が育ったり、風が通ったりといった普遍的なものです。そういった自然なものをいかに効果的に取り入れるかが建築本来の役割だと考えています。

現代では高機能なエアコンを設置したり断熱性能を高めるといったことが重要ではありますが、どちらにも一辺倒にならないように、両義的にまとめていくことが大切ではないでしょうか。そんな当たり前の日常の豊かさを身近に感じられる空間を作れるよう、日々取り組んでいます。」

自分にとって本当に心地のいいものが暮らしに必要

境界を緩やかに設けることで人と自然、人とひととの豊かな関係性を生み出す空間を提案する前田さん。そんな前田さんにとってライフイズ〇〇の〇〇に入るものは何でしょうか?

「“ファンキー”ですかね(笑)。現代は、個性的であり多様な時代だと思います。でも、そんな個性も実は偏った情報によって画一的になりやすい時代にも感じています。本当に自分が好きなもの、僕でいうと音楽のファンクのリズムだったり。そうした自分にとって心地いいものこそ、暮らしのなかで大切ではないでしょうか。」

境界を緩やかにすることで豊かな関係性を生み出す

柔らかな木漏れ日や心地の良い通り風といった、当たり前の幸せが感じられるような空間づくりを意識していると語る前田さん。緩やかな境界がもたらす、人と植物、人とひととの豊かな関係性が感じられる空間こそ、充実した暮らしや時間につながる建築なのかもしれません。